Wie stellst Du es Dir vor, wenn Du später auf Hilfe angewiesen bist?

Im Auftrag des Bündnisses für eine solidarische Pflegeversicherung, dem die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) angehört, wurde vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im August 2023 eine repräsentative Studie durchgeführt. Insgesamt wurden 1010 Personen über 18 Jahre im Rahmen der Mehrthemenumfrage befragt, wie sie sich ihr Alter vorstellen, besonders wenn sie pflegebedürftig würden.

Wie stellst Du es Dir vor, wenn Du im Alter auf Hilfe angewiesen bist?

Aktuell ist so, dass Pflegebedürftige im ersten Jahr ihres Aufenthaltes in einem Pflegeheim durchschnittlich rund 2.700 Euro pro Monat selbst aufbringen müssen.

Laut der Studie glauben nur 14 Prozent,

dass sie die Kosten

für das Pflegeheim

selbst bezahlen können.

ver.di setzt sich mit dem Bündnis solidarische Pflegeversicherung für eine Pflegevollversicherung ein. Bis zur politischen Verwirklichung raten wir unseren Mitgliedern sich zusätzlich privat abzusichern – mit ver.di Vorteil.

Kampagnenaufruf des Bündnisses für eine solidarische Pflegeversicherung, dem die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) angehört:

Für eine solidarische Pflegevollversicherung*

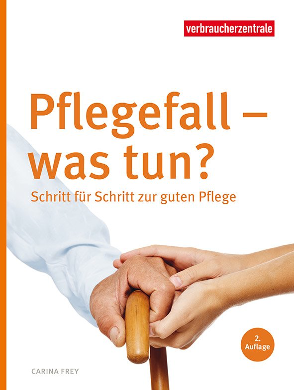

Ratgeber der Verbraucherzentrale

https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/pflegefall-was-tun-46008857*

Die Verbraucherzentrale informiert Dich, welche Leistungen Du beantragen kannst – mit Musterschreiben.

Die Suche nach einem geeigneten Pflegeplatz ist oft eine anspruchsvolle Aufgabe, die sowohl emotionale als auch praktische Überlegungen erfordert. Hier sind einige Schritte, die Dir helfen können, den passenden Pflegeplatz zu finden:

1. Frühzeitig beginnen

Starte die Suche rechtzeitig, besonders wenn absehbar ist, dass eine Pflegeeinrichtung benötigt wird. Ein frühzeitiger Start ermöglicht eine umfassendere Auswahl und bessere Planung.

Schaue nach Pflegeeinrichtungen in der Nähe. Sind diese gut erreichbar? Es ist zu empfehlen, sich früh auf eine mögliche Warteliste setzen zu lassen und mehrere Einrichtungen erhöhen die Chancen.

Wenn es kurzfristig sein muss, hilft nur, überall im möglichen Umkreis herumzutelefonieren. Hilfe bieten auch die Beratungsstellen der Pflegestützpunkte. Bei Stiftung ZQP finden Sie die Pflegestützpunkte in Deiner Nähe: https://www.zqp.de/beratung-pflege/#/home

2. Bedürfnisse identifizieren

Analysiere die spezifischen Pflegebedürfnisse der Person, für die Du einen Platz suchst. Dies kann medizinische Versorgung, Pflegeunterstützung oder spezielle Therapieformen umfassen.

3. Finanzierung klären

Informiere Dich über die finanziellen Aspekte der Pflege. Kläre, welche Kosten von der Krankenversicherung, Pflegeversicherung oder anderen Mitteln gedeckt werden und wie viel Eigenbeteiligung erforderlich ist.

In Deutschland wird die Finanzierung eines Pflegeplatzes in erster Linie durch verschiedene Quellen abgedeckt, darunter die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung und gegebenenfalls das persönliche Einkommen des Pflegebedürftigen. Hier sind die wichtigsten Aspekte der Pflegeplatzfinanzierung in Deutschland:

3.1 Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung ist ein zentraler Bestandteil der Pflegeplatzfinanzierung. Sie ist in der Regel verpflichtend und deckt einen Teil der Pflegekosten. Die Höhe der Leistungen hängt vom Pflegegrad ab, der nach einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) festgestellt wird.

3.2 Krankenversicherung

Die Krankenversicherung übernimmt in vielen Fällen die Kosten für medizinische Behandlungen und Therapien. Pflegebedürftige sollten sicherstellen, dass sie sowohl bei der gesetzlichen als auch bei der privaten Krankenversicherung angemessen abgesichert sind.

3.3 Eigene finanzielle Mittel

Pflegebedürftige müssen oft einen Eigenanteil an den Pflegekosten leisten. Dieser wird aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beglichen. Es gibt jedoch bestimmte Freibeträge, die geschützt sind, um die finanzielle Belastung zu begrenzen.

3.4 Sozialhilfe (Sozialamt)

Wenn die finanziellen Mittel des Pflegebedürftigen nicht ausreichen, kann Sozialhilfe in Form von Hilfe zur Pflege vom Sozialamt beantragt werden. Das Sozialamt prüft die Bedürftigkeit und unterstützt bei der Finanzierung der Pflegekosten.

3.5 Pflegezusatzversicherung

Zusätzlich zur Pflegeversicherung können Pflegebedürftige eine private Pflegezusatzversicherung abschließen. Diese Versicherung kann dazu beitragen, die finanzielle Lücke zu schließen und zusätzliche Leistungen bieten.

3.6 Wohngeld und weitere Unterstützungen

In bestimmten Fällen können auch Wohngeld oder weitere Unterstützungen gewährt werden. Dies hängt von der individuellen Situation des Pflegebedürftigen ab.

3.7 Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII (Sozialgesetzbuch)

Personen, die die Voraussetzungen erfüllen und pflegebedürftig sind, können Leistungen nach dem SGB XII beantragen. Hierbei handelt es sich um eine Sozialhilfeleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Finanzierung von Pflegeplätzen komplex sein kann und von verschiedenen Faktoren abhängt. Eine individuelle Beratung durch Pflegeberater*in, Sozialarbeite*inr oder Berater*in der Pflegekassen kann dabei helfen, die finanzielle Situation zu klären und die bestmögliche Unterstützung zu erhalten.

Weitere Informationen:

Das Bundesministerium für Gesundheit hat hier die wichtigsten Informationen zusammengestellt: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegesichern/faq-pflegefinanzierung

4. Recherche über Pflegeeinrichtungen

Nutze Online-Plattformen, lokale Beratungsstellen und persönliche Empfehlungen, um Informationen über Pflegeeinrichtungen zu sammeln. Berücksichtige dabei die Lage, Reputation und Spezialisierung der Einrichtungen.

Manchmal hilft es auch, in lokalen Gruppen in den sozialen Medien zu fragen. Manchmal hat jemand einen Tipp.

5. Besichtigungen durchführen

Vereinbare Besichtigungstermine in den ausgewählten Pflegeeinrichtungen. Dies ermöglicht es Dir, Dir vor Ort ein Bild von den Räumlichkeiten, dem Pflegepersonal und der Atmosphäre zu machen.

6. Gespräche mit dem Pflegepersonal führen:

Sprich mit dem Pflegepersonal, den Ärzt*innen und anderen Mitarbeiter*innen, um Informationen über die Qualität der Pflege und Betreuung zu erhalten. Frage nach den angebotenen Dienstleistungen und Therapieoptionen.

7. Soziale Aspekte berücksichtigen

Achte darauf, wie soziale Interaktionen und Aktivitäten in der Einrichtung gestaltet sind. Eine positive soziale Umgebung ist entscheidend für das Wohlbefinden.

8. Vertragliche Details prüfen

Lies alle Vertragsdetails gründlich durch, bevor Du Dich entscheidst. Kläre finanzielle Vereinbarungen, Leistungen und Kündigungsoptionen.

9. Unterstützung von Expert*innen

Scheue Dich nicht davor, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Berater*innen und Fachleute können wertvolle Unterstützung bei der Auswahl und dem Umzug in eine Pflegeeinrichtung bieten.

Angehörige haben einen Anspruch auf Pflegeberatung, Infos hier: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/pflegeberatung

10. Entscheidung treffen

Nach gründlicher Überlegung triff eine informierte Entscheidung und bereite Dich darauf vor, den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Die Suche nach einem Pflegeplatz erfordert Zeit und Sorgfalt. Wenn Du Dich gut informierst und planst, kannst Du sicherstellen, dass die Pflegeeinrichtung den Bedürfnissen und Erwartungen gerecht wird.

11. Hilfe suchen

Angehörige in einer Pflegeeinrichtung unterzubringen, kann eine mentale Belastung sein. Hier kommt viel zusammen: was hat man miteinander schon erlebt, welche Lasten trägt man mit sich herum, entstehen Schuldszuweisungen und Schuldgefühle, zieht die Familie an einem Strang…

Es ist nie falsch sich Hilfe zu holen. Selbsthilfegruppen in der Nähe können helfen, aber auch psychologische Beratung, z.B. bei systemischen Berater*innen und Therapeut*innen kann bei der Bewältigung Stütze sein.

Hier gilt (wie so oft): Vorsorge ist wichtig. Wer rechtzeitig seine Vorsorgevollmacht erstellt hat, macht es den Angehörigen leichter. Der ver.di Mitlgiederservice biete hier eine Unterstützung: https://www.verdi-mitgliederservice.de/index.php/pw-vr-patientenverfuegung

Wenn keine Vorsorgevollmacht für einen pflegebedürftigen Angehörigen vorliegt, können bestimmte Schritte unternommen werden, um dennoch eine angemessene Betreuung und Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Hier sind einige Empfehlungen:

1. Betreuungsrechtliche Maßnahmen

- Betreuungsverfügung erstellen: Auch ohne Vorsorgevollmacht kann der Pflegebedürftige eine Betreuungsverfügung verfassen. In dieser kann er seine Wünsche bezüglich Betreuung und Unterbringung formulieren.

- Betreuungsgericht einschalten: Falls eine Person aufgrund von Krankheit oder anderer Umstände nicht mehr in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, kann das Betreuungsgericht eingeschaltet werden. Das Gericht bestellt dann eine*n rechtlichen Betreuer*in.

2. Angehörige und nahestehende Personen einbeziehen

- Familienrat einberufen: In Absprache mit anderen Familienmitgliedern kann ein Familienrat einberufen werden, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen und Verantwortlichkeiten zu klären.

- Gespräche führen: Kommunikation mit anderen Familienmitgliedern und nahestehenden Personen ist entscheidend. Gemeinsam können Unterstützungsmöglichkeiten und die Organisation der Pflege besprochen werden.

3. Begleitung durch professionelle Berater*innen

- Sozialdienst oder Pflegeberatung kontaktieren: Professionelle Beratungsstellen, Sozialdienste oder Pflegeberater*innen können wertvolle Unterstützung bieten. Sie können dabei helfen, die rechtlichen und organisatorischen Aspekte zu klären.

4. Vorsorgedokumente nachträglich erstellen

- Nachträgliche Erstellung einer Vorsorgevollmacht: Wenn der Pflegebedürftige noch geschäftsfähig ist, kann er auch nachträglich eine Vorsorgevollmacht erstellen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dies nur möglich ist, solange die betroffene Person die erforderliche geistige Einsichtsfähigkeit besitzt.

5. Rechtliche Beratung in Anspruch nehmen

- Anwaltliche Unterstützung: Eine rechtliche Beratung durch eine Anwalt*in kann helfen, die bestmöglichen Lösungen zu finden und sicherzustellen, dass die Interessen des Pflegebedürftigen gewahrt werden.

6. Kontakt mit Pflegeeinrichtungen und Ärzt*innen

- Kontakt mit Pflegeeinrichtungen aufnehmen: Sprich mit den Pflegeeinrichtungen, in denen der Pflegebedürftige untergebracht ist, um die Pflegesituation zu klären und Informationen über den Gesundheitszustand zu erhalten.

- Mit Ärzt*inen kommunizieren: Ärzt*innen können ebenfalls wichtige Informationen über den Gesundheitszustand und die erforderliche Pflege bereitstellen.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine frühzeitige Planung und die Erstellung von Vorsorgedokumenten die beste Vorgehensweise sind, um im Bedarfsfall klare Regelungen zu haben. Falls dies versäumt wurde, ist es dennoch möglich, durch koordinierte Anstrengungen und professionelle Unterstützung die bestmögliche Versorgung und Betreuung zu gewährleisten.